Martin Dupont a commencé où et quand ?

Je ne me souviens plus exactement de la date, car tout s’est fait progressivement. À l’époque, j’étais à Marseille, passionné de musique depuis toujours. Je jouais de la basse dans des groupes de rock ou de jazz, avec une obsession pour la technique et la perfection. Mais quelque chose ne collait pas : je n’étais pas en phase avec moi-même. Puis est arrivée la vague punk et new wave en 1977. Cette liberté de ton, de sons et cette spontanéité m’ont immédiatement séduit. J’ai vendu ma basse pour m’acheter un synthétiseur. Les musiciens autour de moi ne comprenaient pas vraiment. Un jour, l’un d’eux m’a même demandé : « Tu es obligé de faire du bruit avec ton synthé ? » (Rires). Pour moi, c’était de la musique, de l’art. J’ai commencé à expérimenter seul, à composer des morceaux. Puis j’ai demandé à ma petite amie de l’époque, Catherine Loy, de poser sa voix sur mes créations, avec son accent frenchy si naturel. Je continuais aussi à jouer dans différents groupes.

Un jour, en répétition, j’ai entendu du bruit dans la salle à côté. « Laisse tomber, ce sont des punkettes folles… », m’a dit le batteur. Intrigué, je suis allé voir : c’était le groupe de Brigitte Balian. On a sympathisé, elle a écouté mes morceaux dans ma voiture et a décidé de chanter avec nous. C’est comme ça que Martin Dupont est vraiment né.

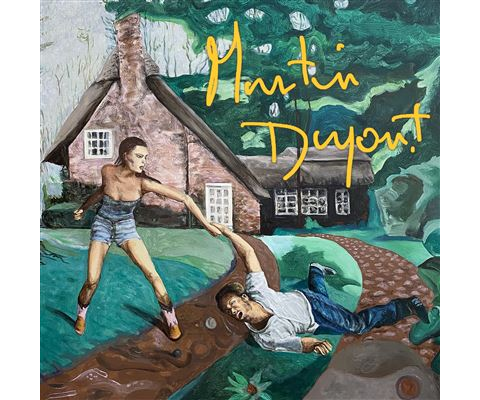

Il vient d’où, ce nom ?

Je ne me prenais pas au sérieux, alors je ne cherchais pas un nom profond ou symbolique. Un jour, en jam session avec un ami et un chanteur punk de 14 ans, on parlait de Martin Hannett et de Joy Division. Mon pote me lance : « Allez, Martin Dupont ! » J’ai trouvé ça drôle, et puis ce côté impersonnel, presque anonyme, me plaisait. Quand un label m’a demandé un nom, j’ai sorti ça sans réfléchir, persuadé qu’on ne vendrait jamais de disques.

Comment as-tu trouvé ce mélange de rock, de new wave et de jazz moderne, avec un synthétiseur ?

C’est simplement le reflet de mes goûts ! Dès ma première année de médecine, je me suis offert l’intégrale de Béla Bartók. Ce n’était pas vraiment le background typique d’un rockeur (rires). Confidentiellejazz d’avant-garde, de la musique classique contemporaine, et une pop expérimentale très confidentielle. Pour moi, il y avait une convergence entre ces univers. J’étais fasciné par cette liberté de créer sans frontières.

Tu écoutais quoi, exactement ?

Beaucoup de disques des Residents, des labels new-yorkais avant-gardistes… Des trucs très variés et peu connus à l’époque.

Ça te dérange si je te dis que Martin Dupont est un groupe « arty » ?

Au contraire, merci ! C’est la première fois qu’on me le dit, et ça me convient parfaitement. On nous a souvent qualifiés d’inclassables, mais je revendique ce côté arty. Pour moi, l’art, c’est l’expression d’une émotion, peu importe les moyens.

Est-ce que le rock t’ennuyait et que tu voulais créer une atmosphère plus globale, avec la musique, les pochettes, l’image ?

Honnêtement, je cherchais juste à me faire plaisir. Je n’avais aucune ambition de célébrité ou de reconnaissance. Je ne me sentais pas « créateur », simplement un passionné qui assemblait des ingrédients pour créer un plat qui me plaisait. J’étais très exigeant avec les chanteuses, non par autoritarisme, mais parce qu’elles avaient besoin de direction. Je faisais écouter mes cassettes à mes amis, à l’hôpital… Pour moi, ça n’allait pas plus loin. Christophe Schütz a monté une association pour produire notre premier 45 tours, « Your Passion », en 1982. C’est là que le groupe a pris son sens.

Quel était ton rapport avec la scène française, et plus particulièrement la scène « Frenchy But Chic » ?

On n’avait rien à voir avec eux ! Je ne cherchais pas à les rencontrer ou à obtenir leur soutien. À Marseille, je me contentais de faire écouter mes cassettes à mes potes. Je n’avais même pas l’idée d’approcher un label.

Ta musique dépassait la musique : tu voulais faire découvrir un imaginaire ?

Oui, et c’est ce qui me touchait le plus. J’avais très peu de fans, mais ceux qui m’aimaient avaient compris ma démarche. Aujourd’hui encore, quand je joue à Los Angeles et que je vois des gamins de 18 ans qui connaissent tous mes morceaux par cœur, ça me bouleverse. J’ai mis tout mon cœur et mes émotions dans cette musique, et elle parle à des générations et des cultures différentes. C’est magique.

Si le groupe a traversé 45 ans, n’est-ce pas parce que tu as proposé un univers culturel, et pas seulement de la musique ?

Peut-être ! (Rires) Merci de le formuler comme ça. Moi, je n’ai jamais eu de culpabilité à aimer tel ou tel style. J’ai toujours suivi mes envies, sans me soucier des chapelles musicales.

Tu as été l’un des premiers en France à t’intéresser aux synthétiseurs. Tu as même inventé une carte son en 1987, appréciée de Jean-Michel Jarre. Est-ce que tu connaissais d’autres groupes qui faisaient la même chose, comme Kas Product ?

Ah, Kas Product ! (Rires) Ils avaient joué à Avignon en 1982. Mon pote de lycée, qui nous servait de manager, s’est démené pour que je puisse les rencontrer après le concert. Quand il a enfin réussi à accéder au backstage… je n’étais plus là. J’avais sympathisé avec des gens dans la salle et on était partis écouter mes cassettes dans ma voiture. Un vrai rendez-vous manqué ! (Rires) J’adorais ce qu’ils faisaient.

Tu connaissais le travail de Jacno ou des groupes anglais comme Human League ?

J’adorais la première période de Human League. Jacno, c’était différent : il venait de la scène parisienne, avec un côté « sympa », mais il n’avait pas ce côté « bittersweet » que j’aimais dans ma musique. Mes influences étaient plus larges que son univers.

Tu étais étudiant en médecine. Est-ce que ça a influencé ta musique ?

Oui, ne serait-ce que par la forme. Après des journées épuisantes à l’hôpital, je rentrais et me mettais sur mes machines. La musique était ma thérapie, bien plus efficace que les anxiolytiques ! (Rires) Elle m’a aidé à tenir pendant mes études.

Mais est-ce que tes études t’ont aidé à faire de la musique ?

Non, pas du tout ! (Rires)

Jusqu’en 1987, vous avez sorti trois albums ?

Plutôt quatre, car le deuxième, « Sleep is a Luxury », ne contenait que six titres. J’ai offert une cassette avec 13 morceaux en bonus, car je trouvais inacceptable de sortir un album aussi court.

Durant la première période du groupe, vous avez très peu joué.

Je ne m’occupais de rien, je ne cherchais rien. C’était mon pote de lycée, Alain Arnaud, qui nous manageait. Un jour, il nous a annoncé qu’on allait jouer en première partie des « Lounge Lizards » à Montpellier. J’avais intégré Beverley Jane Crew au groupe. C’est lui aussi qui nous a obtenu la première partie de « Siouxsie and the Banshees ». On a aussi joué à l’Espace Julien, pour un festival organisé par un collectif. C’était génial : il y avait des concerts et un défilé de mode.

N’est-ce pas dans ce contexte, entre musique et défilé, que tu te sentais le plus à l’aise ?

Oui, j’aimais l’idée de faire partie d’un univers culturel plus large.

En 1987, le groupe s’arrête, mais on a l’impression que vous ne vous êtes jamais vraiment arrêtés.

C’est vrai en partie. En 1987, on a sorti le dernier album de la première période, mais j’ai continué à composer et à enregistrer des morceaux, que j’ai ajoutés plus tard en bonus sur les rééditions CD. J’ai aussi travaillé pour des stylistes, dont un Marseillais, Patrick Murru, qui a représenté la ville à la Biennale des créateurs de Barcelone et Geneviève Delrieux avec qui on avait fait notre dernier concert à Marseille en 1990 avec ses mannequins qui défilaient au milieu des musiciens. En 1989, j’ai collaboré avec une chorégraphe, Josette Baïz, pour un projet à New York, à l’occasion du bicentenaire de la Statue de la Liberté. Entre 1987 et 1990, il s’est passé des choses, mais c’étaient surtout des collaborations, pas vraiment le groupe. J’étais absorbé par mes études, et en 1990, j’ai vendu mon matériel pour me spécialiser. Pour moi, c’était juste une pause : je savais que je reprendrais plus tard.

En fait, le groupe n’est jamais mort !

Non, exactement !

Surtout que des artistes comme Tricky ou Kanye West se sont intéressés à vous !

Kanye West m’a même acheté un morceau et Tricky nous a samplé.

C’est grâce au label Minimal Wave, un label new-yorkais, que vous avez retrouvé un public aux États-Unis ?

Tout à fait. La première fois qu’on a joué à New York en 2023, j’ai halluciné. Le lendemain, au petit-déjeuner, j’ai demandé à la productrice américaine d’où sortait ce public, si nombreux et si jeune. Elle m’a répondu : « Alain, il faut que tu réalises que tu es une légende aux Etats Unies ». » Ça a continué comme ça sur toutes les dates de la tournée. À Denver, on est arrivés l’après-midi pour installer le matériel. Deux types attendaient depuis longtemps. Ils sont venus me demander une photo, tremblants d’émotion. C’était incroyable, et difficile à réaliser. Même chose dans le Nevada : une fille m’a reconnu dans une station-service à cause de mon t-shirt « Martin Dupont » et a crié « Oh my God ! ». Elle était fan.

Ne représentez-vous pas, pour les Américains, cette culture et cette élégance intemporelle qu’ils aiment chez les Européens ?

Peut-être. Moi, je ne suis pas influencé par la musique du moment. Je suis autant marqué par Bartók que par l’électronique. Toute ma vie, même pendant ma carrière médicale, j’ai écouté une quantité phénoménale de disques. Je ne sais même pas combien de milliers. Ma femme en devenait folle (rires). Je m’endormais avec la musique, et parfois elle devait couper à une heure du matin. Mon premier réflexe au réveil, c’est de mettre un disque.

N’est-ce pas paradoxal, pour un groupe né dans la new wave, de devenir un groupe électro ?

C’est drôle, car j’ai appelé mon dernier album « Hot Paradox », et c’est aussi le nom de mon label (rires). Je ne catégorise pas : il y a des morceaux de new wave qui ressemblent à de l’électro, et vice versa. Ce qu’ils ont en commun, ce sont les synthés et les boîtes à rythmes. Les frontières sont floues, surtout avec le jazz contemporain, où il y a de plus en plus de convergences.

En 2008, avec la compilation « Les Jeunes Gens Modernes » d’Agnès B., vous réapparaissez en France. Pourquoi ça n’a pas marché à ce moment-là ?

Peut-être à cause de notre nom : Martin Dupont ! (Rires)

Il y a eu beaucoup d’hommages, une BO… C’est à ce moment-là que tu t’es racheté du matériel et que tu as repris la musique ?

Non, pas tout de suite. Quand le producteur du film m’a contacté, j’étais content, mais ça n’est pas allé plus loin. Puis une Allemande m’a demandé un titre pour un film sélectionné à la Semaine de la critique à Berlin. Mais c’est surtout Veronica Vasicka, la patronne de Minimal Wave, qui m’a poussé à continuer. Ce qui a tout déclenché, c’est la rencontre avec les anciens membres de « Rise and Fall and The Decades », Thierry Sintoni et Sandy Casado.

C’est eux qui t’ont relancé ?

Oui, vraiment. Je connaissais leurs disques, que j’adorais, mais eux ne me connaissaient pas. Ils maîtrisaient la technologie numérique, alors que moi, j’étais resté aux magnétos à bande. On a sympathisé, et ils m’ont proposé de travailler sur mes morceaux pour préparer un concert. Veronica Vasicka insistait pour qu’on se produise sur scène. Il fallait adapter les titres pour affronter le public. Je leur ai envoyé notre premier 45 tours et un morceau inachevé, « Love-t-on My Side ». Le lundi suivant, j’ai reçu la version retravaillée par Thierry Sintoni, le clavier du groupe, et j’ai adoré. Le week-end d’après, je suis allé à Paris pour finaliser le morceau. Un ami qui a un label a adoré et voulait sortir les titres en 45 tours, mais j’ai refusé : l’objectif était de faire un concert, pas un disque. On a travaillé plein de morceaux, l’alchimie était parfaite. Thierry était très ouvert à mes idées. Puis est arrivé le Covid, alors on a continué à distance. On a composé un album, « Kintsugi », et on est partis en tournée aux États-Unis et en Europe.

Pourquoi on n’en a pas parlé en France ?

C’est ma faute. Je dois avoir un complexe… Je n’ai jamais cherché à communiquer ou à me faire connaître.

Si on n’a pas beaucoup parlé de vous, est-ce parce que tu étais marseillais ?

Ça a dû jouer, surtout que j’ai grandi dans des quartiers difficiles. Je n’étais pas privilégié.

La tournée américaine de 2023 s’est bien passée ?

Très bien. Quand je revois les photos, j’en suis encore ému. On avait recruté Ollivier Leroy, un musicien incroyable dont j’avais acheté les disques. Je l’ai contacté pour des conseils, puis je suis allé le voir à Rennes. Il a écouté nos morceaux, a adoré, et a rejoint l’aventure. Aujourd’hui, il fait totalement partie du groupe.

Vous avez sorti « You Smile When It Hurts » à l’automne 2025, fait une tournée américaine, joué aux Transmusicales de Rennes, et votre musique a été utilisée pour des défilés de mode. N’êtes-vous pas enfin à la place que vous méritez ?

J’espère qu’on a trouvé un bon équilibre, surtout financier, pour pouvoir jouer où on veut. On a dû refuser un concert à Tokyo, car c’était trop compliqué d’y aller pour une seule date : il faudrait une tournée. Il faut beaucoup d’argent pour rembourser l’investissement : j’ai payé tous les musiciens classiques, l’arrangeur, le studio, le mastering, l’attachée de presse, le Community-manager… J’espère qu’on est enfin arrivés à un niveau viable.

Ça te fait quel effet de voir ce qui se passe autour de toi ?

Je reste circonspect. Pourtant, les retours, notamment aux Trans, sont excellents. Je remercie Jean-Louis Brossard et les Transmusicales de m’avoir programmé. Pour un Marseillais, c’était inimaginable.

Ne penses-tu pas que Martin Dupont a été un rendez-vous manqué pour beaucoup, et que le public se rattrape aujourd’hui ?

Peut-être. Beaucoup de gens, comme Jean-Louis Brossard, se demandent comment ils ont pu passer à côté de nous. On n’avait ni promotion ni agents en France… Seuls les États-Unis ont bénéficié d’un vrai travail de promotion grâce à Veronica Vasicka. C’est étrange de lire que des artistes qui vendent 100 fois plus de disques que moi disent que je les ai inspirés.

Le fait d’être médecin ne t’a-t-il pas aidé à garder les pieds sur terre ?

(Silence) Oui, dans les deux sens. Soigner des gens, les aider à vivre, c’est ma fonction suprême. Mais quand une gamine de 18 ans à Varsovie me dit que ma musique lui a sauvé la vie après une rupture amoureuse, que « Love on My Side » lui a redonné de l’énergie… ça me touche profondément. Je ne peux pas juger de la tristesse d’une adolescente, mais je sais que ma musique a fait du bien, comme un médecin. Aujourd’hui, je respecte davantage la musique comme un bienfait et un partage.

C’est qui, Martin Dupont aujourd’hui ?

Il y a les deux anciens membres de Rise and Fall of The Decades, Thierry Sintoni et Sandy Casado, Ollivier Leroy aux claviers, Beverley Jane Crew au saxophone, au synthé et à la clarinette, et moi, qui joue de la guitare et de la basse, mais j’assure surtout les voix. Thierry s’occupe de la plupart des parties de guitare et des claviers. Je partage, aussi, avec lui, maintenant, la composition.

Quels sont vos projets ?

On va continuer à composer, il y a des concerts de prévus, mais je ne gère pas vraiment les dates, car je suis toujours médecin et je ne veux pas abandonner mes patients, surtout avec la situation médicale en France. On va slalomer entre les concerts et les boulots de chacun. J’arrive à gérer mon emploi du temps (rires).

Peut-on espérer un album de remixes de Martin Dupont ?

Avant « Kintsugi » en 2023, je n’ai gardé aucune bande multipiste mais grâce aux miracles de la technologie, nous allons sortir prochainement un album de remixes, de reprises par des amis, et des fans du groupe, et des inédits. Un de mes plus grands regrets, c’est d’avoir enregistré dans un superbe studio à Londres en 24 pistes, à l’époque où j’avais créé ma carte son. Je suis parti à Los Angeles pour voir mon distributeur, j’ai fait écouter ma cassette là-bas, tout le monde adorait. En rentrant à Marseille, j’ai fait une garde de nuit et j’ai laissé la cassette dans l’autoradio. On me l’a volée avec la voiture. Ça ne m’a pas trop inquiété sur le moment, mais ça a été terrible quand le studio m’a annoncé qu’ils avaient perdu le master et effacé les bandes. Ces morceaux étaient incroyables…

Le mot de la fin ?

La musique, c’est le partage. C’est un vecteur d’émotion qui transcende les âges, les pays, les cultures. Je trouve ça miraculeux. Si je suis devenu chirurgien ORL, ce n’est pas un hasard : on ne pourrait pas vivre sans sons !

Quel disque donnerais-tu à un enfant pour l’amener vers la musique ?

J’avais offert à ma petite sœur, qui a quinze ans de moins que moi, Depeche Mode et Snakefinger, le guitariste des Residents. Elle avait senti qu’il y avait quelque chose de différent, et elle trouvait ça fun (rires).

https://www.instagram.com/martindupontofficiel/

https://www.facebook.com/martindupontofficial/